家づくりを始めると必ず設計図が必要となりますが、はじめて見る方にとっては記号や用語が難しく感じるかもしれません。施主の希望を形にするために欠かせない設計図には、建物の基本情報から細かな仕様まで、さまざまな内容が記されています。この記事では、家づくりで必要な設計図の種類や見方について分かりやすく解説していきます。

住宅の設計図とは?基本概念の解説

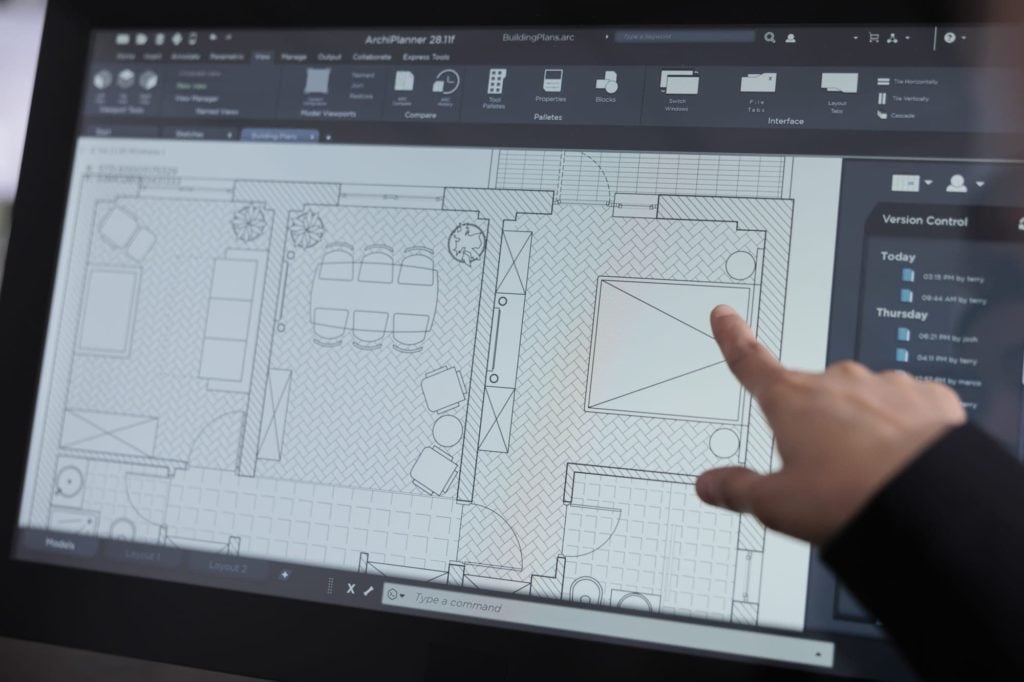

家づくりの過程で最も大切な資料となるのが住宅の設計図です。施主は実際の家を目で確認できないため、図面を通して家のイメージを把握します。注文住宅では引き渡しまでの間、設計図が唯一の手がかりとなるため、基本的な読み方を学んでおくと安心です。完成後の暮らしをより良いものにするためにも、図面の基礎を理解しましょう。

設計図の重要性と目的

住宅の設計図は、建築主と施工者の間で共通の認識を持つために欠かせない大切なものです。建築確認申請の手続きにも必要で、工事を進めるうえでも重要な役割を果たします。建物の形状や仕様を決める基準となり、工事費用の算出にも使われます。施主が安心して家づくりを進めるためには、設計図を通じて家のイメージを共有することが大切です。

施主が知っておくべき設計図の種類

住宅の設計図には10種類以上の図面があり、それぞれ異なる目的で使用されます。基本となるのは間取りを表す平面図で、建物の外観を示す立面図、内部の高さを表す断面図なども大切です。配置図は敷地内での建物の位置関係を示し、展開図は部屋の内部を表現します。電気や給排水の設備図も含め、これらの図面を総称して設計図書と呼びます。

設計図の基礎知識と用語解説

住宅の設計図には専門的な用語や記号が多く使われますが、基本的な知識があれば読み解くことができます。平面図では部屋の広さや建具の位置、動線を確認でき、立面図からは外観デザインと高さがわかります。断面図は建物を縦に切った状態を表現し、各階の天井高や床の厚みなどの情報を読み取ることができます。

設計図の基本的な種類

住まいづくりに使う図面は、目的に応じて複数の種類があります。一般的な住宅では平面図や立面図を中心に、配置図や断面図なども使います。それぞれの図面には異なる役割があり、すべてを組み合わせることで完成後の住まいの姿が明確になります。施主は基本的な図面の見方を理解しておくと良いでしょう。

平面図の見方と役割

建物を真上から見下ろした状態を表現した平面図は、建築図面の中でもっとも基本となる資料です。各階の間取りや部屋の大きさ、開口部の位置などを把握できます。生活動線を考えるうえでも重要な役割を果たし、家具のレイアウトを検討する際にも活用されます。寸法や方位なども記載され、住まいの全体像を理解する手がかりになります。

立面図・断面図の重要性

住宅の外観を四方向から見た状態を表す立面図は、建物の高さやデザイン、窓の配置などを確認できます。建物を縦に切った状態を表現する断面図からは、天井高や床の構造、階段の詳細などを読み取ることができます。これらの図面によって、平面図では分からない建物の立体的な形状を理解できます。

配置図と展開図の解説

敷地全体における建物の配置や、道路との関係、庭やガレージのスペースを示すのが配置図です。日当たりや近隣との距離感を検討する際に重要な図面となります。展開図は部屋の内部を四方向から見た状態を表現し、壁面の仕上げや建具の配置、コンセントの位置などを詳しく確認することができます。

設計図の見方:わかりやすいチェックポイント

家づくりの土台となる設計図には多くのルールや約束事が含まれています。建築のプロと同じように読み解く必要はありませんが、これから住む家の基本的なポイントは把握できると安心できます。ここからは施主が知っておきたい基本的な見方や確認すべき点を一つ一つ詳しく説明していきます。実際の家づくりで使える形で解説します。

記号と寸法の読み方

壁の厚さや床の高さなど、細かな数字が羅列された設計図は一見複雑に見えます。扉の開閉方向を示す記号や給排水の位置を示す印など、理解すべき内容は多岐にわたりますが、よく使われる基本的な記号と寸法を覚えることで、図面がもっと身近なものになっていきます。暮らしを形にするために欠かせない情報がここに詰まっています。

部屋の配置や動線の理解

快適な暮らしを実現するには、各部屋のつながりや移動のしやすさを確認することが欠かせません。キッチンから洗面所までの距離や、玄関からリビングへの導線など、生活する上での便利さを左右する要素を設計図から読み取れば、将来の暮らしの様子がイメージしやすくなります。日常生活の中での動きを想像しながら確認することが大切です。

設備の位置と役割を確認する

住まいの中で大切な電気、ガス、水道などの設備は、生活の快適さを左右する重要な要素です。コンセントの数や照明の配置、給排水管の位置など、暮らしを支える基本的な設備の配置を設計図で確認することで、入居後のストレスやムダな工事を避けることができます。日々の生活を支える機能の位置づけをしっかりと把握しましょう。

家づくりにおける記号と寸法

住まいづくりを進める中で必ず目にする記号と寸法は、建物の完成イメージを具体化するために必須の要素です。専門家でなくても理解できる基本的な内容を把握すれば、打ち合わせや確認作業がよりスムーズになります。建築の世界で使われる独特の表現方法を見ていきましょう。図面を読み解くための第一歩となる基礎知識をお伝えします。

よく使われる記号の一覧

建築図面には、開口部や建具、設備機器などを表す独特の記号が使われています。窓やドアの開き方を示す印や、水回り設備の位置を示すマークなど、生活に直結する部分を表す記号を知ることで、より具体的に住まいの完成形をイメージできるようになります。建築の専門家と円滑なコミュニケーションを図るためにも、基本的な記号の意味を理解しておきましょう。

寸法表記の基礎知識

建築の世界で使われる寸法表記には、ミリメートルやメートルといった一般的な単位に加えて、モジュールや尺という独自の基準があります。家づくりで使われる特徴的な寸法の表し方や、実際の大きさとの関係を把握すれば、より正確な空間イメージを描くことができます。施工時のトラブルを防ぐためにも、寸法表記の仕組みをしっかりと理解しておく必要があるでしょう。

設計図の寸法の重要性

住まいの完成度は、正確な寸法があってこそ実現できます。柱と柱の間隔や天井の高さ、建具の大きさなど、一つ一つの数値には明確な意味があり、これらの数字を理解することで、部屋の広さや収納のスペースなど、暮らしに直結する要素を具体的に把握できるようになります。設計図に書かれた寸法を見落とさず、生活空間の実寸を確認していくことが大切です。

設計図作成時の施工と工事の関係

家づくりでは建築士が作成する設計図と、施工者が作成する施工図があります。これらの図面を基に工事は進められ、完成までの工程を導いていきます。特に住宅建築では、施主の要望や法規制、設備の配置、施工手順など多岐にわたる要素を盛り込む必要があるため、それぞれの図面の特徴と役割を把握しておくと家づくりのイメージがつかみやすくなります。

施工図と設計図の違い

建築士が描く設計図は、家の全体的なデザインや間取り、敷地への配置など基本的な設計を示すものです。一方の施工図は、施工管理者や協力業者が作る現場で使う図面で、使用するボルトやビスのサイズまで細かく指示されています。設計図が基本となり施工図が作られ、これらの図面を基に現場の職人は作業を進めていきます。

工事の流れに考慮した設計

本格的な工事に入る前に、建築確認申請の許可を得る必要があります。基礎工事から上棟、内装工事まで、それぞれの工程に合わせた施工図が準備されます。施工図には工事の進行状況に合わせて必要な寸法や作業手順が示されており、これに従って各業者が作業を行います。

完成までのプロセスを理解する

住宅建築の工程は、基礎工事から始まり配管や配線工事、躯体工事と順序立てて進んでいきます。各工程で必要な図面を用意し、業者間で情報を共有しながら工事を進めます。施主にも節目ごとに進捗状況を説明し、最終的な完成形をイメージできるように施工図と設計図を使って丁寧に説明を行なっていきます。

まとめ

設計図は家づくりの指針となる大切な資料です。計画段階から完成までの工程で、施主と施工者をつなぐ重要なコミュニケーションツールとなります。図面の基礎知識を理解することで、より具体的なイメージを持って家づくりを進めることができます。専門家とのスムーズな打ち合わせのためにも、基本的な図面の見方を押さえておくと安心です。

◤カグポン◢◤

家具業界初の営業効率化ツール

家具をポンッと配置して、その場で3Dの提案書と見積もりが作れます!

▼詳細はこちら

https://www.kagupon.com/